“十亩丘,‘棺材田’,头年人种田,二年人肥田。”这首浸透血泪的民谣,曾在余江县蓝田畈的寒风中飘荡了半个世纪。当我们踏上如今稻虾共舞、大棚连片的富饶土地,谁能想到这里曾是吞噬百余条人命的“鬼门关”?

【一】血色荒原:钉螺密布的“吃人田”

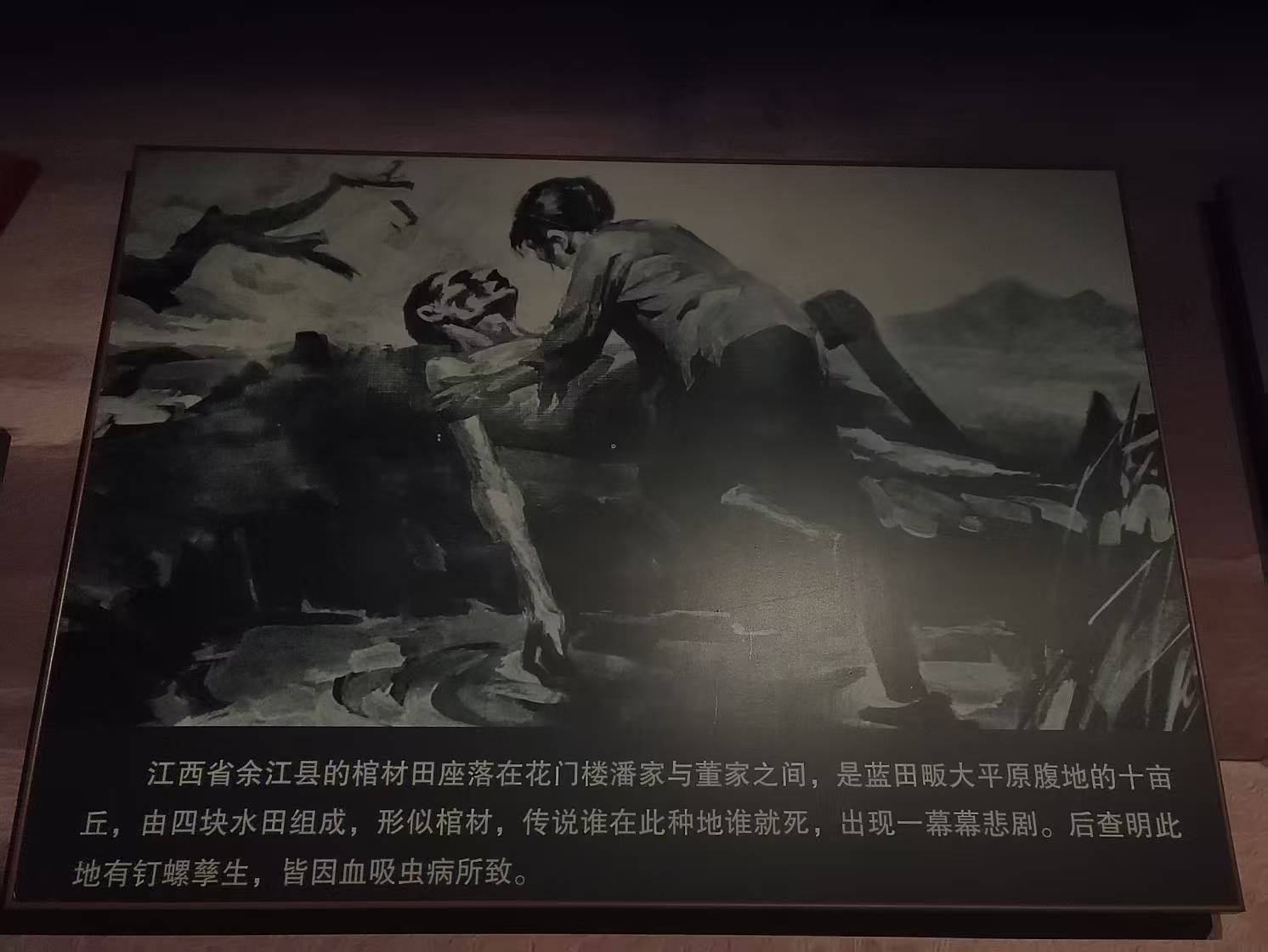

在蓝田潘家与董家之间的洼地,十亩丘如一口巨大的黑棺横亘——这里埋人不用掘墓,只需撒把稻种。1926年深秋,佃农艾朱仔跪在泥泞的田埂上,腹大如鼓的身躯已无法站起。这个被地主逼得家破人亡的汉子,用最后的力气抓了一把带血的稻穗——这是他租种“棺材田”的第一季收成,也是他生命的终章。

这样的惨剧年复一年上演:1931年浙江逃荒的一家人,在青黄不接的四月集体倒在茅屋;1935年寒冬,吴任高父子顶着风雪开犁时,怎会想到自己亲手耕出的良田,竟成了吞噬全家的无底深渊?地主夏癞头“三成租”的吆喝一起,绝境中的农户便挤破了门——他们攥着租契如攥救命符,却不知符纸背面早被钉螺蛀空了,只等秋后索命。(所谓“三成租”,实是阎王的账本:借一斗稻种,秋后还三斗租;钉螺密布的洼地产量不足平地三成;染病丧失劳力者以儿女抵债。)

【二】凤凰涅槃:战天斗地的灭瘟传奇

1958年的春风,吹散了笼罩蓝田畈的死亡阴影。在毛主席“一定要消灭血吸虫病”的号召下,3万余名余江儿女扛起铁锹,用“开新填旧”的智慧向瘟神宣战。(所谓开新填旧,即:开挖12里新渠引信江水冲刷;将钉螺滋生的旧沟全部填埋;每亩撒300斤石灰灭菌。)开沟队队长张火旺记得,当最后一筐带钉螺的泥土被深埋,全村老少围着篝火唱起了新编的采茶调:“填平阎王殿,打开幸福泉”。

这场持续数年的灭钉螺战役,不仅清除了疫水沟渠,更重塑了土地肌理。昔日的“棺材田”在石灰消毒后重获新生,农技员手把手教村民轮作休耕,让受过创伤的土地慢慢恢复元气。到1960年代,蓝田畈的稻浪已能翻涌出金色的希望。

【三】生态蝶变:乡村振兴的新生密码

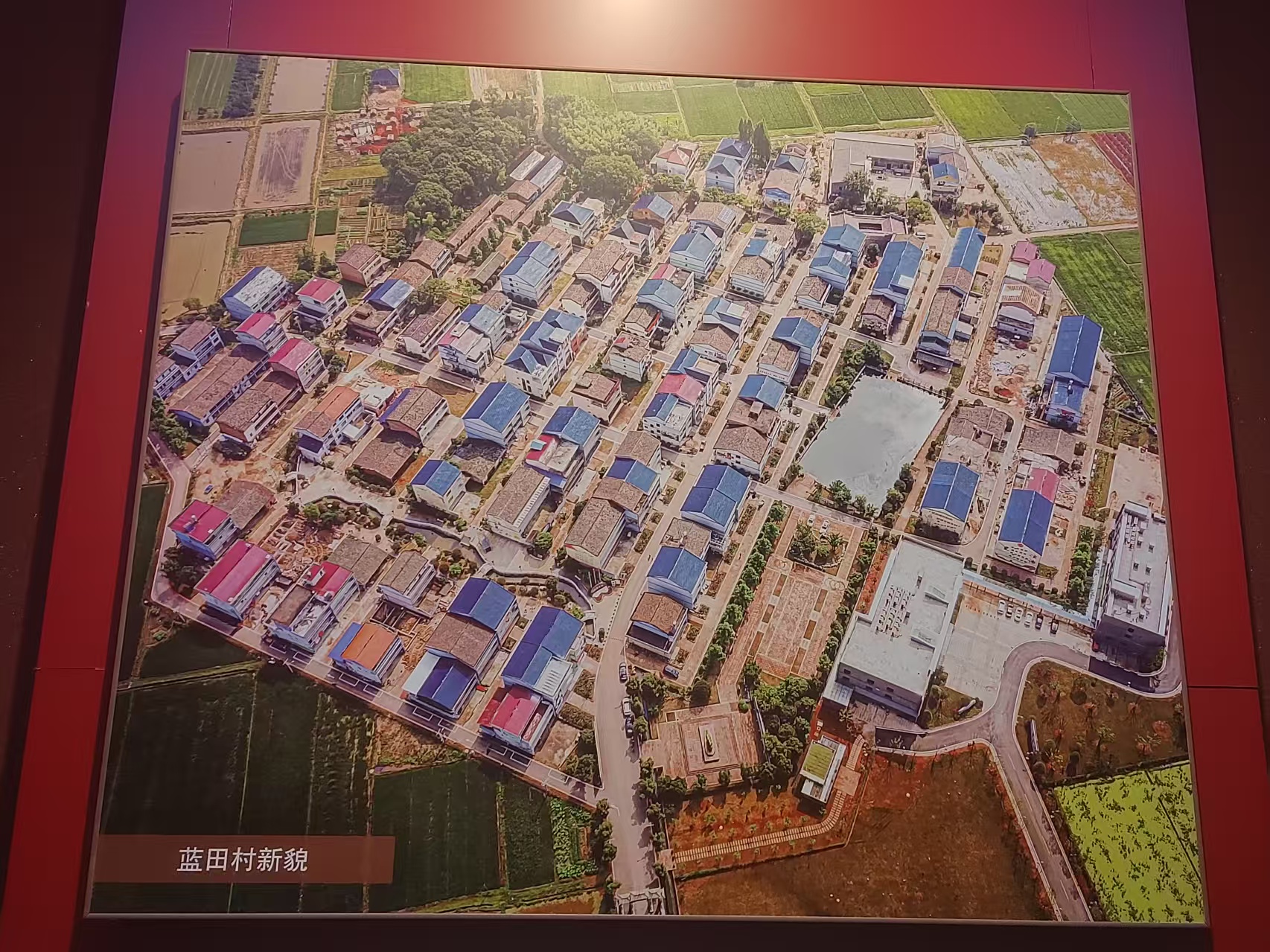

走进今天的蓝田畈,连栋玻璃大棚折射着科技之光,稻虾田里此起彼伏的蛙鸣奏响生态交响。村民宋建平掀开保温膜,红艳艳的草莓在冬阳下闪耀:“现在搞立体种养,十亩丘的年产值顶过去百亩田!”在“一改促六化”美丽乡村建设的春风中,这片土地正书写新的传奇:蓝田畈成了“一改促六化党建示范村”;智慧农业示范区实现“手机种田”;稻虾共生基地亩均收益翻两番;红色研学游年均吸引数万研学团队;村集体收入实现指数级增长。

曾经的坟茔旁,研学基地的孩子们正在聆听老党员讲述奋斗故事;钉螺滋生的沟渠处,生态湿地公园的睡莲静静绽放。

从“埋人田”到“聚宝盆”,蓝田畈的蜕变是中国乡村百年振兴的生动缩影。当我们抚触这片土地的温度,不仅能感受到先烈们热血未凉,更触摸到一个民族在党的领导下改天换地的磅礴力量。十亩丘的黑土始终沉默,但那些深埋的钉螺壳、泡桐根和老账本,早已在年轮里长成一部活的教科书。下次当你听说某个乡村的振兴奇迹时,请记得——所有生长希望的土壤,都曾被血泪浸泡过。让我们走进中国血防纪念馆,聆听十亩凶田如何在新中国手中蜕变成“聚宝盆”。